こんばんは、はりきゅう速水です。今日はなぜか、寝ても寝ても眠い状態になってまして、休日をいいことに寝ていました

東洋医学で、このような状態(寝ても寝ても眠い)はどういうことなんだろう?と思い、まとめてみました

病因としては・・・

・季節との関係(春と梅雨)

・脾虚(飲食の不摂生(特に甘いもの、冷たいもの)により脾胃を損傷し、湿邪が体内に発生すると、皮膚に充満して陽気を遮るので、湿邪が長い間、陰に留まって発症する)

・気虚(脾胃が虚弱であると、気血が発生源を失って虚し、発症する)

・肝鬱(イライラなどにより、気の流れが滞る状態)になり、眠りの質も下がります

・腎虚((年齢や過労)により、エネルギーを使い過ぎて腎が弱り、慢性的な疲労感と眠気が出ます)

西洋医学では、睡眠時無呼吸症候群、睡眠障害(概日リズム障害、ナルコレプシー)、甲状腺機能低下症、糖尿病、薬剤の副作用、エストロゲンの減少などがあります

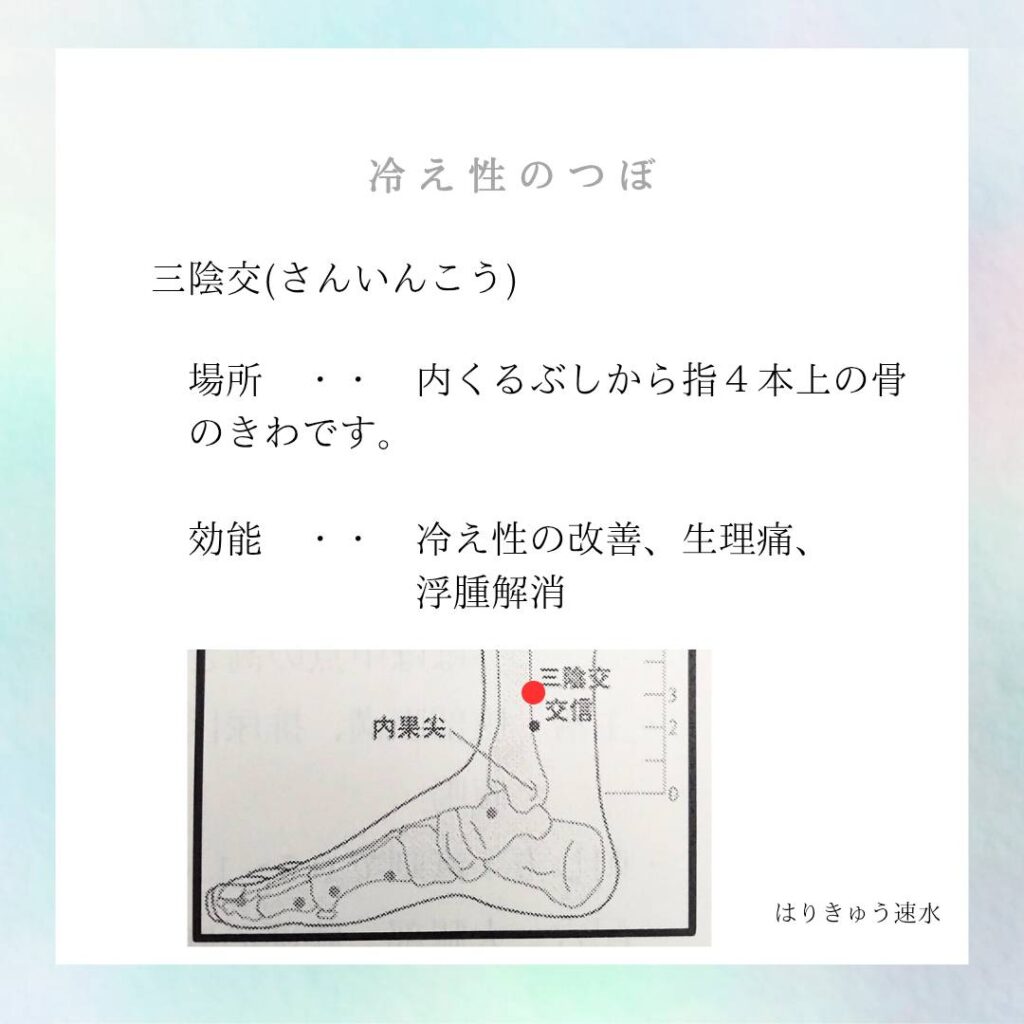

今回、私の場合は、足の冷えや腰痛もあり、自分の脈診では「腎虚」でした。

なので、昼頃から軽い運動(ストレッチや散歩)をし、お風呂を入りたいと思います。

そうすることで、血行がよくなり睡眠改善できたらいいなと思います。

●セルフケアのポイント●

・早寝早起き、二度寝はあまりせず、朝日を浴びる(体内時計のリセット)

・冷たい食事、甘いものを控える(気虚、脾虚の改善)

・軽い運動(気の巡り改善(肝鬱、春の気の巡りの改善)

・梅雨は、除湿

「参考文献」

針灸治療大全 東洋学術出版社 著