こんにちは。鍼灸師の速水です。

4月になりましたね。諸病源候論の方が手つかずなので再開しま~す

さて、今日は『目視一物為両候』です

目一つの物を視れば両と為すとは?です。これだけだと何のことかよくわからないですね

<原文>

目是五藏六府之精華、凡人府藏不足、精虚而邪氣乘之、則精散、故視一物爲兩也

<書下し文、自分でやっているので間違いがあります>

目はこれ五藏六府の精華、およそ人の府藏不足し、精虚し邪氣これに乘ぜれば、すなわち精散る、故に一つの物を視るに両を為すなり

<通訳>

目に五臓六腑の精気が注がれている。およそ人の臓腑が不足し、精気が虚し、邪気がこれに乗ずればさらに精気がさらに消散するようになり、そのために筋脈の協調が失われて眼球は共同して動くことができなくなって一つの物を見ても二つに見えるようになる。

<考察>

これは、「複視」のことです。肝腎不足や気血両虚でさらに風邪を感受して複視となるものはかなり多いです。さらに、痰、熱、外傷などでも複視になることがあります。

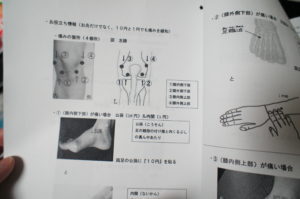

複視の種類としては

①外斜視(右目の映像は正面より左側にずれ、左目の映像は正面より右側にずれて見えます。右目と左目の映像が交差して複視を自覚)

・動眼神経麻痺

・内側縦束症候群

②内斜視(右目の映像は正面より右側にずれ、左目の映像は正面より左側にずれて見えます。右目、左目の映像は、同側にずれる複視を自覚)

・外転神経麻痺

・開散麻痺、開散不全

・輻輳けいれん

③上下斜視(上下に眼位がずれ、垂直方向の複視を自覚)

・上斜筋麻痺

・斜偏位

④その他

・甲状腺眼症

・眼筋型重症筋無力症

複視のまず原因を調べたうえで、西洋医学とあわせて鍼灸などの東洋医学もしていくのも複視改善にむけていいかもしれません

「参考文献」

東洋医学概論 公益社団法人東洋療法学校協会 編 教科書執筆小委員会 著

講釈 諸病源候論 巣 元方 著 牟田 光一郎 訳

http://www.nichigan.or.jp/public/disease/hoka_w-vision.jsp