こんばんは、はりきゅう速水です。

今回は、「消化器系の病気に対する手当て法① 食べすぎ、便秘、下痢篇」になります

※その前に、「#101手当てするにあたって」を読んでいただくとより分かりやすいです

主に、「 家庭でできる 自然療法 誰でもできる食事と手当法 」から手当法のことを記載しています。ただ、これを必ずやればよいというわけではなく、まずは自分でできることを探してみてください。いきなり手当てや食べ物改善しようとしてもハードルが高く、挫折しやすいと思います(私は、この本を読んで、ためになるなぁと思いつつ、達成するのはむずかしいと思っています)

では、ここからです

① 食べすぎ(動物性食品過多)の場合

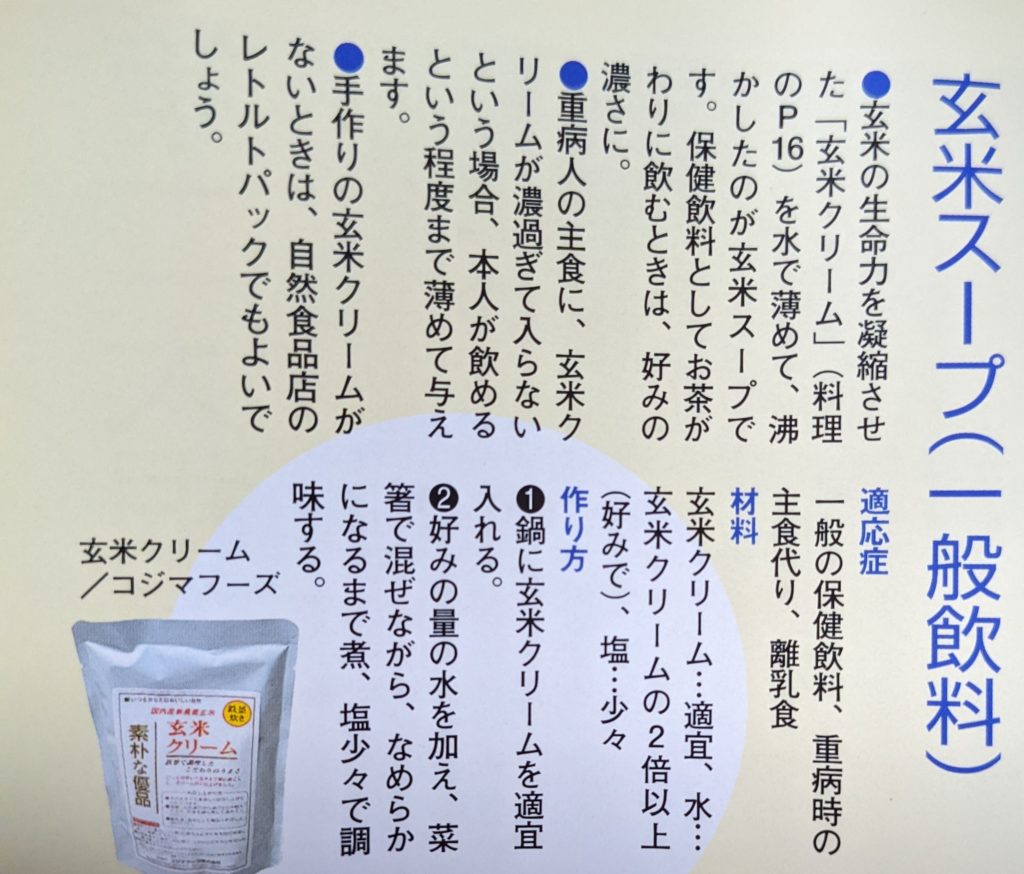

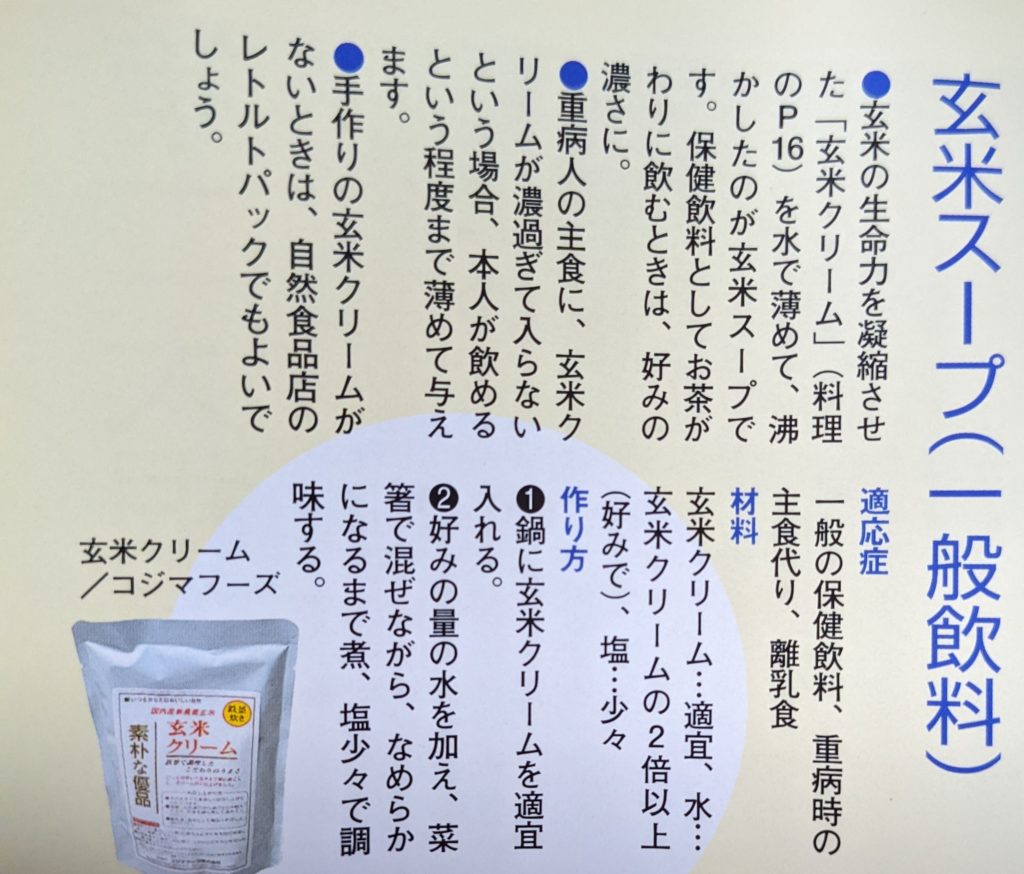

・動物性食品の食べすぎの場合、二~三日絶食がよい。または玄米スープを少々飲むか、梅干し少々入れた番茶を飲むとよい。

・食欲が出てきたら、玄米ご飯にごまふりかけて一口200回くらいよく噛んで食べること※1

・食欲のない時は濃い玄米スープを飲ませる。おかずは大根、里芋、豆腐、みつば、なすなどの味噌汁が良く、きんぴらごぼう、大根おろし、たくあん、梅干しなどごく簡単多な食事でよい※2

・飲み物は → ハトムギ茶、ハブ茶とゲンノショウコを煎じたもの。豆乳。※3

・禁ずるもの → 肉類、魚類、卵、酒類、清涼飲料水、甘味品、刺激物、不自然な加工食品一切、入浴

② 食べすぎ(甘い物過多)の場合

・甘い物(ジュース類、おかし、果物、おかずなど)のとりすぎの場合、主食を精白度の少ない穀類にしてよく噛み、おかずを減らしてよく噛むということが大事なポイント。この体質はカルシム分が少ないので神経が細い。これらには、ごま、根菜類を食べるとよい。

・半つき米、玄米、小豆飯にすりごまをたくさんかけて(一日大さじ二~三杯位)よく噛んで食べること。ねぎ、にら、にんにく、自然薯、昆布、わかめ、みそ、たくあん、梅干し、根菜類、白身の魚、ごまなどがよい。よもぎ、ふきのとう、たんぽぽなどの野草は特に良い。

・禁ずるもの → 肉類、油っこい赤みの魚、酒類、清涼飲料水、甘味品、瓜類、刺激物、不自然な加工品一切、イモ類(かぼちゃ、とろろ芋は良い)、果物の過食、水分のとりすぎ

・手当て(食べ方)、飲みものは、※1,※2,※3と同様

③ 便秘の場合

・小豆と昆布の煮合せ、ゆで小豆などたべるとよい。塩味がよく、甘味をどうしてもほしい時は黒砂糖かはちみつ少々とする。よく噛んで食べること。きれいな山水にだし昆布を入れふやかして、この水を朝飲むのもよい。玄米食がなによりよい。

・学習便秘(座業する人、車ばかりに乗る人、胃腸・肝臓の弱い人、美食家、早めしの人、肉食過多、野菜不足、おかず食い等の人に多い病気)運動が少ない割に、食べる量が多く、胃腸を酷使する人を指す。玄米小豆ご飯にすりごまをたっぷりかけて、ごぼうのきんぴらで食べるのが一番よい。はと麦や小麦胚芽、玄米胚芽もよい。小豆と板昆布を塩味で煮て毎日おわん一杯食べるのもよい。

・飲み物 → 番茶、ハトムギ茶、決明子(中国産のハブ草の実)、小豆湯、梅肉エキス、よもぎエキスを飲むとよい

・決明子を濃く煎じて飲む、頑固な便秘は決明子を炒って乳鉢か小さなすり鉢で粉末にして、茶さじ一~二杯を湯で飲みます。

・枇杷の葉温灸、こんにゃく湿布(こんにゃく湿布は、呼吸器系の病気の手当て①-風邪篇に記載)、腰湯もよい、足浴法(満腹時は効き目が少ないので要注意)、また同じ事ばかりしていると身体が慣れて効かなくなるので、違った方法を一週間ごとにかえてした方が刺激になってよい。

・重症な人(ハブ草の実を煎じたお茶を飲んでも効かない人)は、毎朝目が覚めたら寝床の中で両手で揃えた両膝を抱え、胸の方にひきつけるようにしているとよい。うとうとしながらもそのまま10分でも20分でもじっといているとガスが出て便意を催すようになる。

④ 下痢の場合

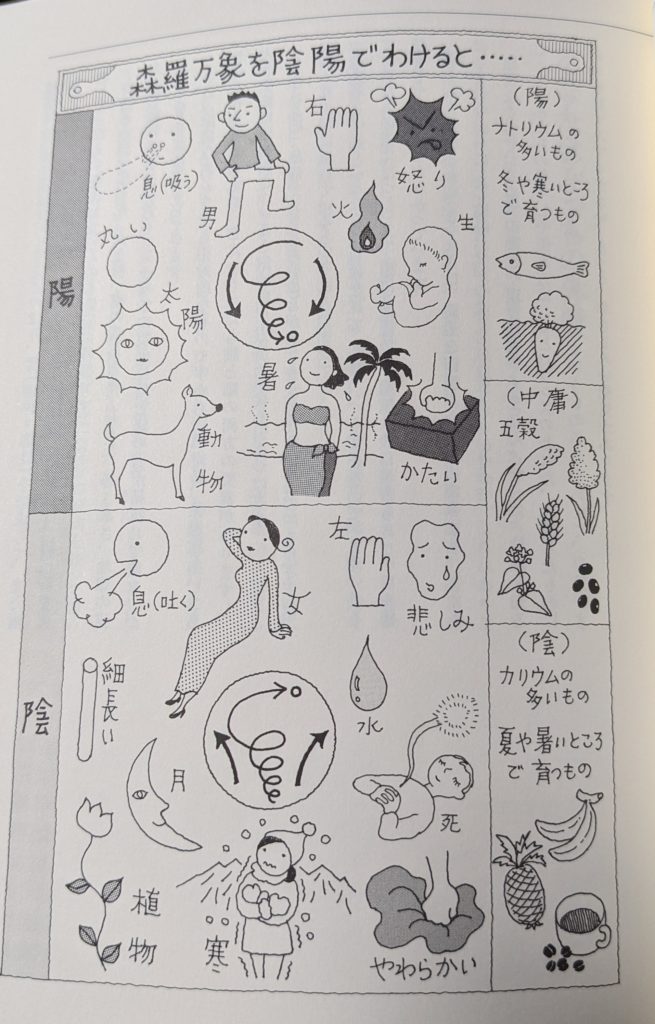

・陰性の下痢 → 氷菓子、甘味品、果物、清涼飲料水、飲酒、瓜類などの過食、または飲みすぎで、これらを普段から習慣的に好んでとる人

・陽性の下痢 → 動物性食品のとりすぎ、打撲、衝突の刺激、または常に美食で片寄った食事や不自然な加工品の過食など、緩慢な中毒によtって起こるもの

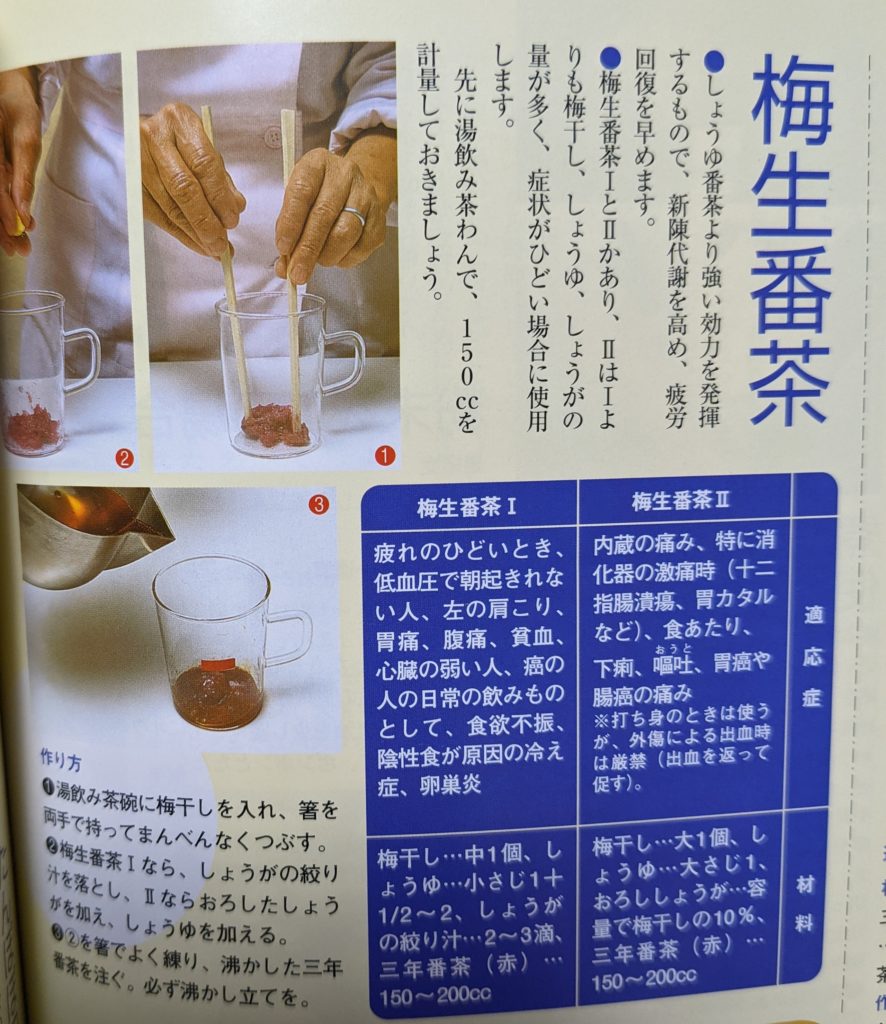

・手当法 → 陰性、陽性ともに同じ手当法。梅肉エキスを熱湯で薄めて飲むのが一番よい。黒炒り玄米のスープを飲むの効果あり。梅干し一個、しょうゆ一~二滴、生姜おろし少々いれて熱い番茶を注いで飲むのも効果的。くず湯を飲む。

・半つき米飯、玄米もちの雑煮、玄米もち入り雑炊、にら又はねぎ入りみそ雑炊、半つき米すりごまむすびを一口100回位よく噛んで食べる。

・みそ汁(ねぎ、にら、とろろ芋など特に良い)、にらのお浸し、ゴマ豆腐、くず粉を使った料理などは特に良い

・白砂糖又は白砂糖入り菓子、ジュース、冷たい飲み物、冷蔵庫で冷やしすぎた冷たい物などよくないので注意すること

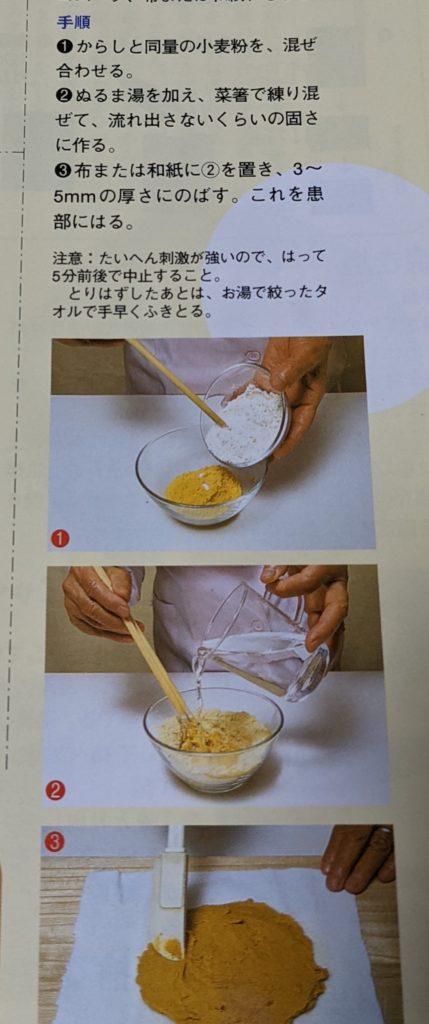

・腹痛におそわれたら → 番茶又は熱湯に梅干しと生姜おろし汁を少々いれ飲む。ごぼうの皮をむかないで、そのままおろし器(せとものやセラミックのものが良い)でおろし、しぼり汁を一日二、三回飲む。この場合、胃腸をゆでこんにゃく又は生姜湯で温湿布し、血行をよくする。生姜の粉末10gを酒で練り、布にのばしたものを臍(へそ)に貼っておく

⑤ 食欲について

・食欲減退 → 七倍の水で煮た玄米スープにうす塩をして飲ませる

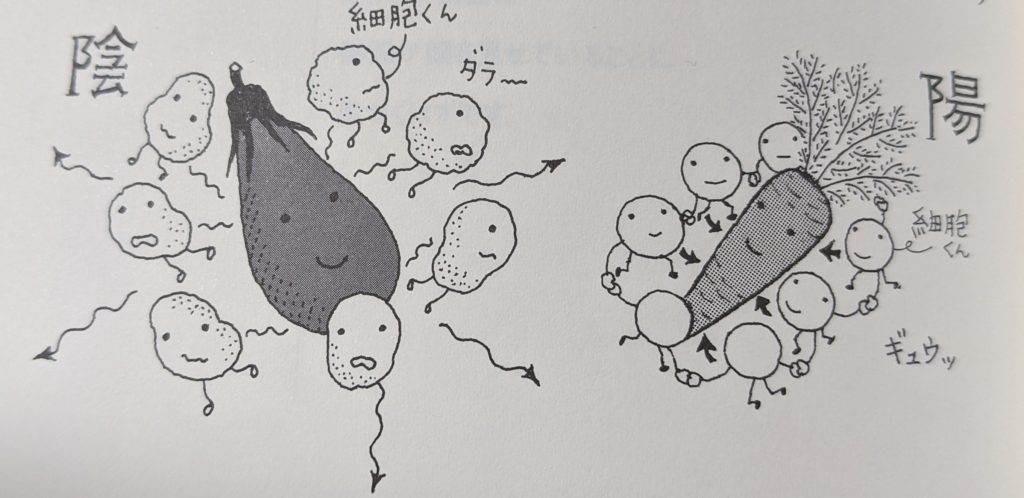

・食欲異常 → 食べだしたらいくらでも入るというのは病的なので、一口を200回以上よく噛むこと。この種の病人は噛むことが非常に難しいので、よく噛む習慣をつけること。特にごまが薬で細胞に力をつけるので、ごまのふりかけをできるだけたくさんふりかけてよく噛むこと

今回はここまでです。また、他のを載せたいと思います。

「参考文献」

家庭でできる 自然療法 誰でもできる食事と手当法 東城百合子 著

一慧の穀菜食 手当て法 大森一慧 著 大森英櫻 監修