こんにちわ、鍼灸師の速水です

今日の北海道はあいにくの雨、やや寒いですね。風邪ひかないよう気をつけないといけませんね

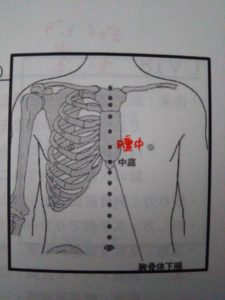

さて、前回のブログで記載した八会穴(はちえけつ)を解説します。

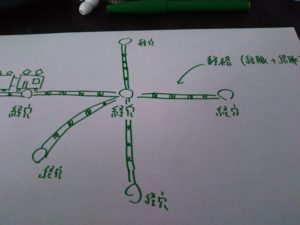

八会穴の八は、臓・腑・気・血・筋・脈・骨・髄の8つのことであり、“会はあつまる”という意味があるので、臓腑気血筋脈骨髄という8つと関係をする経穴ということになります。

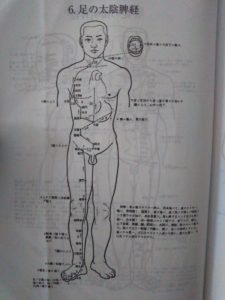

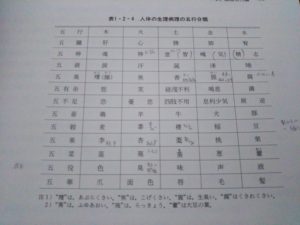

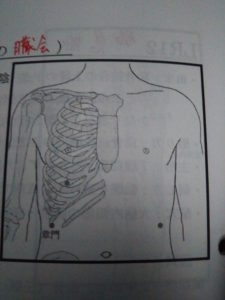

1:臓会 ・・・ 章門(しょうもん)

章は明らかの意味し、脇部の左右に分かれて門のような形をしているため、この名前になりました。第11肋骨前端の下縁にあります

章門の場所

章門の場所

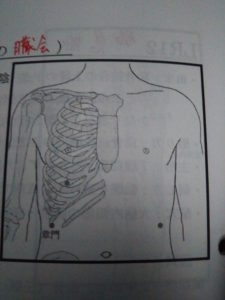

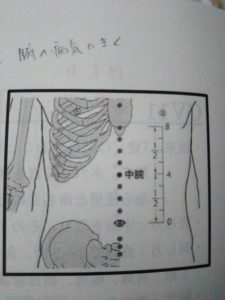

2:腑会 ・・・ 中脘(ちゅうかん)

脘は管の意味、胃の内腔を指していて、胃の中間部に位置しているため中脘と名付けられました。場所はへそと胸骨の下の間です

中脘の場所

中脘の場所

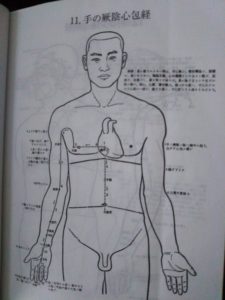

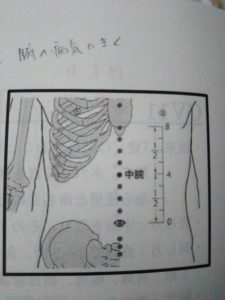

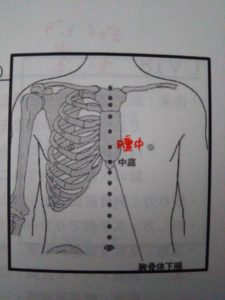

3:気会 ・・・ 膻中(だんちゅう)

膻は心臓の下にある膈膜を指しています。第4肋骨の高さで正中線上に在る経穴です

膻中の場所

膻中の場所

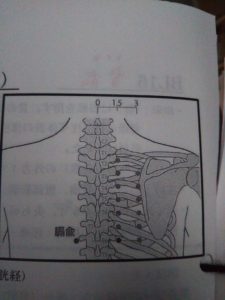

4:血会 ・・・ 膈兪(かくゆ)

横隔膜に近く、しゃっくり、あくびを治すのでこの名前がつきました。第7胸椎棘突起の横1寸5分(指だいたい2本分)

膈兪の場所

膈兪の場所

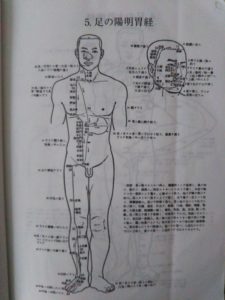

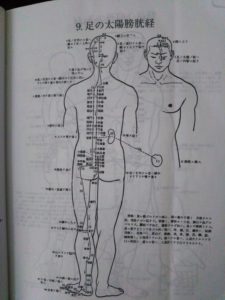

5:筋会 ・・・ 陽陵泉(ようりょうせん) ※前回のブログにて掲載済み

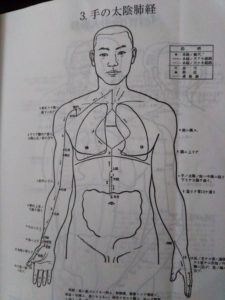

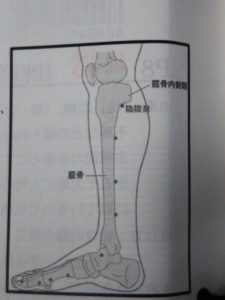

6:脈会 ・・・ 太淵(たいえん)

太は非常に大きいを指し、淵は深い淵で源泉の意味を指します。手関節前面横紋上で、橈骨動脈拍動部にあります

太淵の場所

太淵の場所

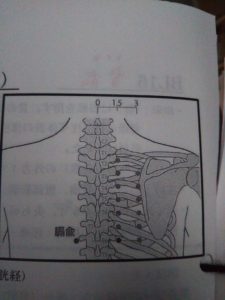

7:骨会 ・・・ 大杼(だいじょ)

杼は紡織り機のシャトルを指し、椎骨(棘突起)を杼骨といい、その中でいちばん大きい第7頸椎を大杼骨としたと言います。第1胸椎棘突起の横1寸5分(指だいたい2本分)

大杼の場所

大杼の場所

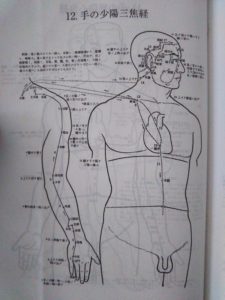

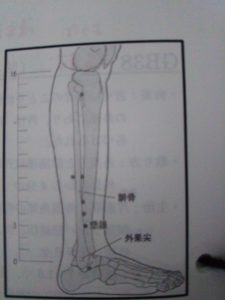

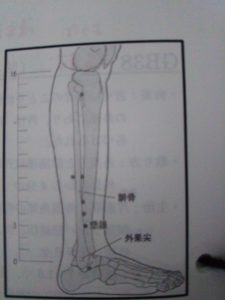

8:髄会 ・・・ 懸鐘(けんしょう)

懸は吊り下げる、腓骨の先から外くるぶしにつながる姿が鐘の形に似ているため、この名前の経穴となっています。場所は外くるぶしから上に3寸(指4本分)

懸鐘の場所

懸鐘の場所

『難経』四十五難では、

原文 熱病在内者 取其會之氣穴也

読み下し 熱病が内に在る者は、其の會(会)の気穴を取る也

熱病にかかってしまったときに、治療として八つの気のあつまる穴(つぼ)を用いりましょうと記載されています

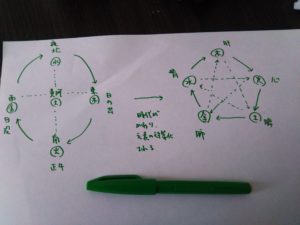

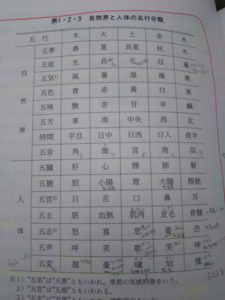

熱病とは、現代の用語の意味では高熱が出ることを特徴の一つとする病気を指しています。東洋医学では、熱病を熱邪とも言い、外淫による風熱、暑熱、湿熱などがあります。また、火は、内側から生じたものが多く、これには心火、肝火、胆火などがあります。内外の違いとしては、外感は、温熱邪気を感受して侵襲されたものであり、内生は、臓腑の陰陽気血が失調したために陽気が盛んになり過ぎて発生したものです。風、寒、湿、燥などの外邪が長期にわたって体内に鬱積していると、変化して火となることもある。この火を「五気化火」と言います。また、喜、怒、思、悲、恐などの五志過極な精神的刺激により火が生じることを「五志化火」と言います。

「参考文献」

図説 『難経』 易経と難経 内原拓宗 編 西岡由記 著

鍼灸学校の三年の時から学んだ学問で、難経を分かり易く解説してくれている本です。易経(えききょう、うらない)とのつながりもしっかりと解説されています。

図説 『難経』 易経と難経

図説 『難経』 易経と難経

西岡先生のサイン

西岡先生のサイン

一陰一陽之謂道

あるいは陰 あるいは陽 これを道と謂(い)う

易経の言葉ですね。陰陽論の土台となる言葉になっています。