鍼灸師の速水です。

新型コロナにより、全世界が停滞してしまいましたね。 新型コロナにより亡くなられた方と周辺の方々、今まさに闘病中の方には、心よりお見舞い申し上げます。

そして、感染された方などに対する不当な扱いや嫌がらせ、差別、偏見につながることがないよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

報道の自由があるにせよ、不安をあおるようなことはしてほしくないですし、過度な心配をしているとほかの病気にかかることもありますので、『心身』をいかにフラットにできるかが大事なことです。そう心だけでなく身体もです!!

いくら北海道で非常事態宣言が発令され自宅にいて、運動不足やテレビやゲームのし過ぎで寝不足だと身体も不調になります(・ω・`)

もちろん、それは私も気をつけないといけません。施術をお休みなる方もいる一方、自宅にいることで体の不調で問い合わせは増えております。そして、「感染対策はどういう風に対応してるの?」とも聞かれますのでこちらでも記載します。(いつも実施していることですが、念入りに行ってます)

① 毎日検温 (体温は37.5以上あるかどうか)

② マスク着用

③ 患者さんの体調(風邪症状があるか?、体温が37.5以上か?)を聞きます

④ 患者さん宅に到着後、③で施術可能であれば手洗い、うがい、手指消毒を行います

⑤ 施術後も手洗い

これからも状況にあわせて臨機応変にしていきますので、よろしくお願いいたします

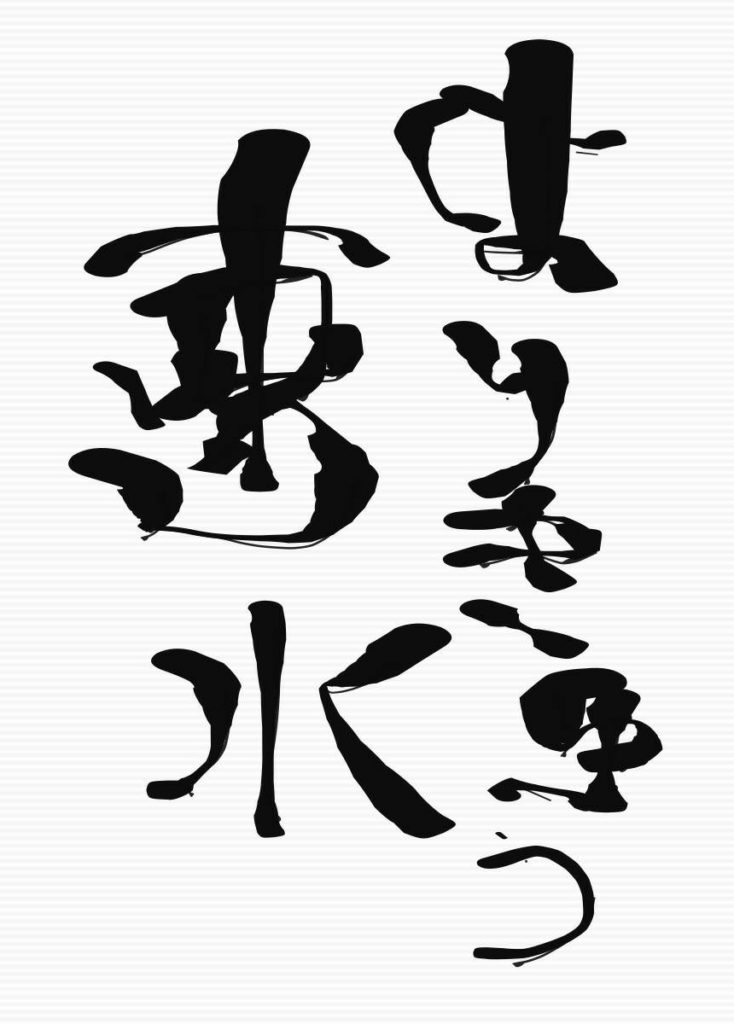

さて、 伝染性・流行性を持つ外邪 のことを『疫癘(えきれい)』と言いまして、新型コロナも該当するかはまだわかりませんが、今まで有志の際に『疫癘』がいろいろな医学書に記載されてきました。今回は諸病源候論に記載されている疫癘について整理します。

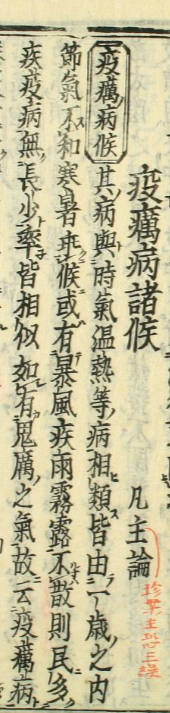

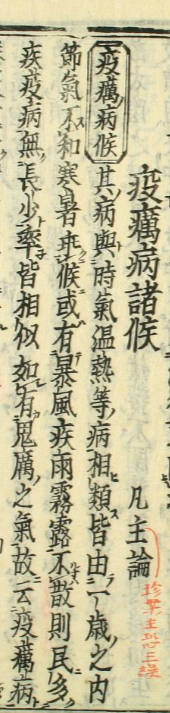

諸病源候論 の巻10-疫癘病候

疫癘病候(抜粋)

疫癘病候(抜粋)

<原文>

其病與時氣、温熱等病相類、皆由一歳之内、節氣不和、寒暑乖候、或有暴風疾雨、霧露不散、則民多疾疫、病無長少、率皆相似、如有鬼厲之氣、故云疫癘病

< 書下し文、自分でやっているので間違いがあります >

その病、時氣、温熱等の病と相類す、皆一歳の内、節氣和せず、寒暑候に乖(そむ)くにいいて、あるいは暴風疾雨、霧露ありて散ずるは、すなわち民に疾疫病多く、長少して無く、率いて皆相似、鬼厲(きれい、原因不明の悪しき鬼による疫病)の氣あるかごとし、ゆえに疫癘(えきれい)病という

<通訳>

疫癘病は時気、温病、熱病などと類似していて、すべて一年の内で季節の気候が異常となり、寒熱がその季節に反し、あるいは暴風疾雨が起こり、あるいは霧露が多くて曇天が去らないで、そのようなことから人々の間に疫癘が流行するようになる。疫癘は老人・小児を問わずに感染して発病し、その病状はほとんど皆同様であり、あたかも 鬼厲(きれい、原因不明の悪しき鬼による疫病)の 気のごときものであるので疫癘病と称する

<補足>

疫癘を分解して調べてみました

疫 … 急性伝染性疾患の総称

癘 … 病邪が強烈で病勢がきびしいもの、たとえば温病のようなもの

ちなみに、諸病源候論では、疫癘は狭義の解説は上記の通りですが、疫癘と一口いっても広義の疫癘もあります。

広義の疫癘 = 瘴気(山あいの湿熱がこもっていて、かもし出す一種の疫癘の気で、人がこれを感受すると病を発する。) or 疫癘疱瘡候(疫癘による天然痘みたいなもの)

新型コロナが上記の<通訳>かどうかは定かではありませんが、東洋医学ではどの病でも自分の「免疫力」を高めて治癒できるかです

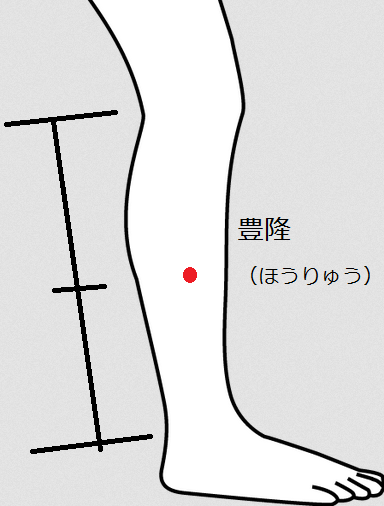

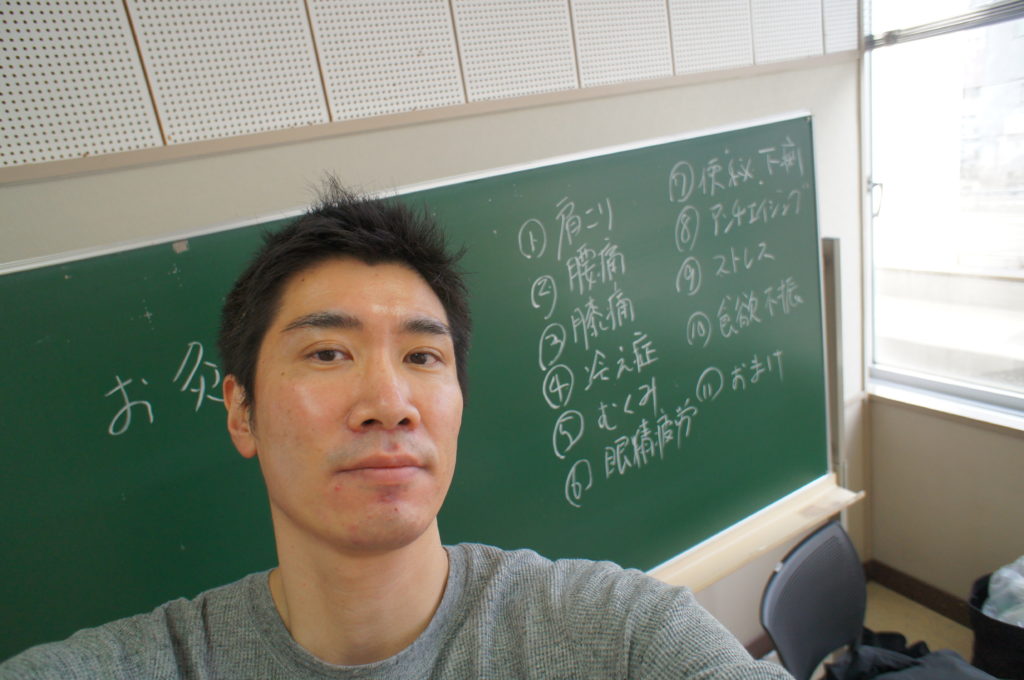

鍼灸も免疫力をあげるひとつの手段、そして、普段の生活でももちろんあげることはできます。 適切な飲食、十分な睡眠、精神的ストレスを遠ざけること、適度な運動

・適切な飲食

・ 睡眠(長時間寝ても寝足りないと感じるのはいい睡眠とはいえません)

・ 精神的ストレスを発散や深く考えない練習

・ 情報に振り回されず冷静に

・ 適度な運動 (おすすめはプランク)

これは養生法です。普段の生活でできることなんですが意外と雑に扱われていることが多いんです(- _ – ;)こういう状況だからこそ、基礎の見直し、自分の体調って?とか考える、知るのもいいと思います

老人環500x500修正02.jpg)