おはようございます。鍼灸師の速水です。

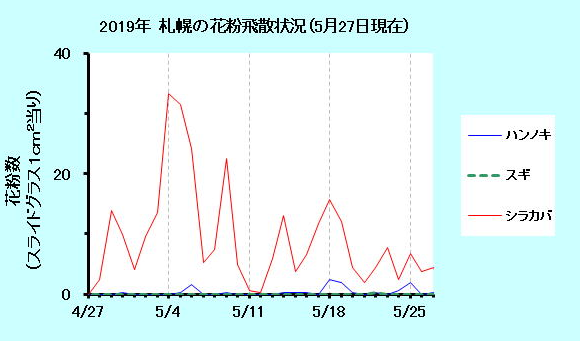

北海道も雨が続いております。早く雨やむといいですね。

さて、久し振りに諸病源候論をやります。今日は『目黒候』です。

目黒(めぐろ)という読み方ではなく、目黒(もっこく)と読みます∑(゚Д゚ )。単純に、「眼が黒い」という意味なのかどうか読んでいきましょう

<原文>

目黑者、肝虚故也、目是藏府之精華、肝之外候、而肝藏血、府藏虚損、血氣不足、故肝虚不能榮於目、致精彩不分明、故目黑

< 書下し文、自分でやっているので間違いがあります >

目黑(もっこく)なる者、肝が虚す故なり、目これ藏府の精華、肝の外候、肝は血を蔵す、府藏虚損し、血氣不足すれば、故に肝虚し目栄(養)すること能わず、精彩致ること不分明(ふぶんめい)、故に目黑(もっこく)と称す

<通訳>

視野が暗いものを目黒(もっこく)というが、これは肝の虚によるものである。目は臓腑の精華であり、肝の外候であり、肝は血を藏すものである。もし、臓腑が虚損し、血氣が不足すると、目を栄養することが出来なくなり、目の精彩は濁って物を見ることができなくなる。これを目黑と称する。

<考察>

目黒(もっこく) = 視野が暗いもの となります

この意味でふと思ったのが、現代の西洋医学では「一過性黒内障」ですね。一過性黒内障は、頸(けい)動脈から枝分かれした眼動脈に血栓が詰まることで起こります。眼動脈は左右の目にあるんですが、両方が同時に詰まることはまれで、片方の目にだけ症状が表れやすいです。

血管が詰まる原因は、長年にわたる高血圧や糖尿病、脂質異常症などによる頸動脈の動脈硬化が非常に多いそうです。

東洋医学に戻すと、肝というのは血を蔵すというフレーズがある通り、血管にも関連します。それが虚すとつまることになると、西洋医学と同じなりますね( *´艸`)

「参考文献」

東洋医学概論 公益社団法人東洋療法学校協会 編 教科書執筆小委員会 著

講釈 諸病源候論 巣 元方 著 牟田 光一郎 訳