おはようございます。鍼灸師の速水です。

台風の影響で被害にあっている皆さま、心よりお見舞い申し上げます。はやく日常の生活に戻れますよう心より願っております。

私は、岩手の黒森神楽衆から権現舞を教えていただいたので師匠たちの地域がとても心配です。断水や土砂崩れ等があるみたいです(ノω・、)救いだったのが、師匠たちの笑顔で復興に向けて頑張っていた写真を見て、私も笑顔で頑張ろうっと気合いを入れ直します

さて、 今回の諸病源候論はこちら、『睊目候』

睊目?、そもそも何て読むんでしょうね?( ゚д゚ )調べると 睊目 (けんもく)と言うそうです。意味はどういうことか読んでみましょう

<原文>

睊目者、是風氣客於瞼眥之間、與血氣津液相搏、使目眥癢而涙出、目眥恒濕、故謂之睊目

< 書下し文、自分でやっているので間違いがあります >

睊目(けんもく)の者は、これ風氣瞼眥(まなじり)の間に客して、 血氣と津液相搏って、目眥し癢から使して涙出る、目眥恒(つね)に濕(湿)ふ、故にこれを睊目(けんもく)と言う

<通訳>

睊目(けんもく)とは、風邪が瞼眦(まなじり)の間にやどり、血氣と津液が相互に結びつき、目眦部が痒くなって涙が出るようになり、目眦角が常に湿っているものを睊目(けんもく)と称す

<考察>

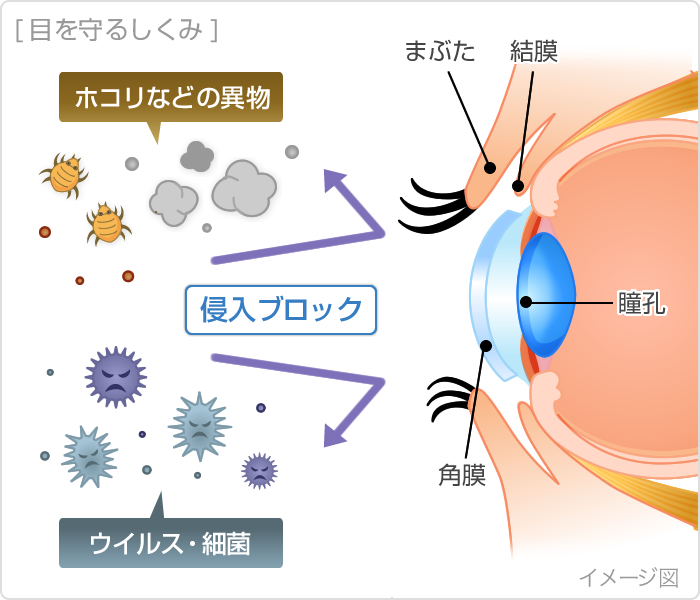

今回の話では、 睊目(けんもく) とは、眦(まなじり)に風邪(たとえばほこり、ウィルス、細菌)が入り込み痒みが出て涙がでるという

外の世界から目を守っているのは「まぶた」です。まぶたが眼球を覆っていることで、外からの異物や細菌の侵入を防ぐことができます。また好ましくない強い光や映像も、まぶたを閉じることでシャットアウトすることができます。

こういう類の病気としてたとえば

・ アトピー性角結膜炎

・ 春季カタル

・ 巨大乳頭結膜炎(きょだいにゅうとうけつまくえん)

「参考文献」

東洋医学概論 公益社団法人東洋療法学校協会 編 教科書執筆小委員会 著

講釈 諸病源候論 巣 元方 著 牟田 光一郎 訳

老人環500x500修正02.jpg)