おはようございます。鍼灸師の速水です。

すぐ、その2を書かない私(笑)すみません。昨日は珍しく朝からお仕事だったのでね(^ー ^ )

さて、前回のおさらいです

体調不良の原因 = 病因 といい

病因 = 内因 + 外因 + 不内外因

内因(ないいん)は、七情(しちじょう)といいます。

過度の感情によって病になることを指します。内因の種類は

怒、喜、憂、悲、思、恐、驚

怒=心の中で張り詰めた怒りの感情を表す。怒りがすぎると肝を傷る(やぶる)

喜=見たり、聞いたり、食べたりして、こみ上げる嬉しさ、楽しさの意味がある。喜びすぎると心を傷る

憂=心が滅入って病む、心の悩みが顔に現れて思案する状態。憂がすぎると肺を傷る。

悲=自分の心に背く、または、心の中に溜まった思いが吹き出すこと。非がすぎると肺を傷る。

思=深い考え、深く考えること。思がすぎると脾を傷る。

恐=心の中が穴のように空虚になった状態。恐がすぎると腎を傷る。

驚=おどろき、慌てて、恐れること。驚がすぎると腎を傷る。

これらの感情は普段の生活にありますが、強い精神的打撃を受けたり、長期間の特定の感情に陥る精神的刺激を受けて、通常より逸脱すると病因となります。気血の巡りのを損ない、五臓に影響がでます。

外因(がいいん)は、六淫(ろくいん)といいます。

自然界の気候の変化により、人体を外部から発病させる原因を指します。外因の種類はこちら。

風 寒 暑 湿 乾 火

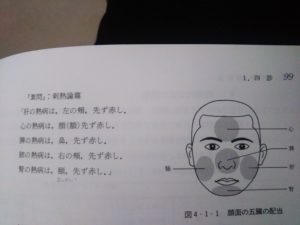

風=年間を通してすべてに現れますが、主に春が多いです。風で悪さをすること風邪(ふうじゃ)といい、皮毛から人体に侵入することが多く、六淫中もっとも発病因子となります。風は他の外因(寒、湿、燥、火など)と一緒に侵入してきます。風邪(かぜ)をひいたり、顔面や、肩、腕の痛み、痺れ、運動神経麻痺など起こす場合があります。

寒=気温が急に下がると、寒邪が体内に侵入しやすい、冬以外の季節でも雨に濡れたり、体を動かして汗をかき風に当たると、体温が低下し寒邪を受ける原因となります。気血を渋滞させ、痛みを引き起こします。また、体内に侵入すると縮こまり、筋肉は収縮し、ひきつれが起こします。皮毛に寒が入ると毛穴が収縮し、悪寒、発熱、無汗などの症状がでます。血管に入ると頭痛、血管を触るとドクンドクンと緊張した脈になります。脾胃に侵入すると腹が冷え、痛み、下痢、腎や膀胱に侵入すると頻尿になります。

暑=盛夏だけに見られ生気を消耗させます。体内に暑邪が侵入すると高熱が出たり、顔が赤くなり、大汗、煩渇(はんかつ、喉が乾いて水を欲する)などの症状が出ます、汗が多くですぎるとエネルギーと水と減るので、身熱、口渇、脱力感、いわゆる熱中症の症状ですね。

湿=長夏(夏の終わりの一ヶ月頃)の主に出やすいです。ただ、これは中国の気候を元に考えられたもので、日本だと梅雨や湿気の多い日に症状が出やすいです。症状としては水腫(すいしゅ、むくみ)、帯下、脚気、下痢など、関節痛、腹水、尿量減少です

燥=口や鼻から侵入し肺を犯すことが多い、乾燥させるため、喉が乾きやすくなったり皮膚が乾燥することでカサカサしたり、場合にはひび割れする。毛の艶がなくなるなどがある

火=火には外因性と内因性のものがあり、外因性の火邪は暑以外の外熱を指し、内因性の火邪は体内に熱が盛んになりすぎたものを言います。火邪の症状は高熱、煩渇、顔面紅潮、目の充血、動悸、不眠、意識障害、うわ言、口が苦く感じる、倦怠感、脱力感、吐血、咳血、鼻血、血尿、血便、などの異常出血もあります

あくまで一例なので、すべて症状が出るわけではないですが、感情の起伏が激しかったり、自然の力を無視すると体に影響が出てしまいますので気をつけましょう

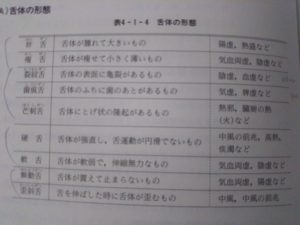

「参考文献」

東洋医学概論 公益社団法人東洋療法学校協会 編 教科書執筆小委員会 著