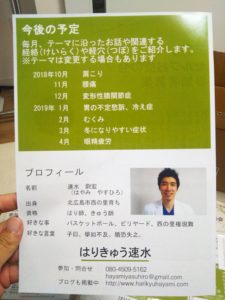

おはようございます。鍼灸師の速水です。

最近、同業の先生方もこのブログを読んでいただけているので、かなり恐縮ですが、いろいろ意見などが聞けたらもっと内容の濃いブログになりますのでお待ちしております(σ゚∀゚)σ

今日はこちら、『火焼処髪不生候』です

火焼は、火傷(やけど)ですね。つまり、火傷の処(ところ)は髪が生えずという解説になります

<原文>

夫髮之生、血氣所潤養也、火燒之處、瘡痕緻密、則氣血下沈、不能榮宣腠理、故髮不生

<書下し文、自分でやっているので間違いがあります>

それ髪の生えるのは、血気が潤養の所なり、火傷のところ、瘡(は)れた痕緻密、血気下がり沈む、腠理栄えることあたわず、ゆえに髪生えず

<通訳>

毛髪の生長は血気の滋潤と栄養によるものである。火傷したところは瘢痕化(はんこんか)した皮膚は硬くて柔軟性がなく、その部分では気血が下に沈んでいるので腠理(そうり、皮膚の表面と筋肉の間)を栄養することができず、発汗も起こらないし、毛髪を生じない。

<考察>

火傷は4段階まであります

Ⅰ度熱傷 (深さは表皮まで、発赤、数日で治癒)

浅達性II度熱傷(深さは真皮浅層まで、水疱、2~3週で治癒)

深達性II度熱傷(深さは真皮深層まで、水疱、4~5週で治癒、場合により植皮術)

Ⅲ度熱傷 (深さは皮膚全層、羊皮紙用・痛みなし、原則的に植皮術)

腠理(そうり、皮膚の表面と筋肉の間)の意味で言うと、上の火傷の深さだと、ⅠからⅢ度熱傷すべてに該当ししそうですね。ただ、火傷の深刻度で言うと、当時、皮膚移植ができてたか定かではないので、深達性II度熱傷、Ⅲ度熱傷になると髪は生えないと思われます。浅達性II度熱傷は水疱中は生えずらいのかもしれませんね(゚Д゚;)

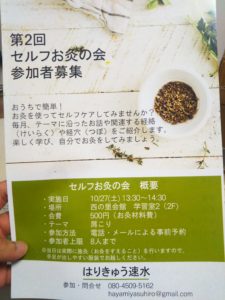

ちなみに、お灸の熱量から言うと、Ⅰ度熱傷にまでなるかならないかぐらいです

ただ、その人の体調によるのでⅠ度熱傷、浅達性II度熱傷になる可能性もあることも知っておいた方がいいです。鍼灸師は体調にあわせて、お灸の壮数(すえる数)を調整できるので安心してください∑d(゚∀゚d)

お灸はあつければ良いというわけではないですヽ(´ー`)ノ ほどよい温熱でツボをあたためることが大事なのです。(場合によっては(稀ですけど)、熱いのも必要な時もありますけどね)

「参考文献」

東洋医学概論 公益社団法人東洋療法学校協会 編 教科書執筆小委員会 著

講釈 諸病源候論 巣 元方 著 牟田 光一郎 訳

熱傷用語集2015改訂版(一般社団法人日本熱傷学会.2015)p.51