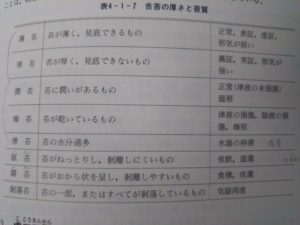

こんばんは、鍼灸師の速水です

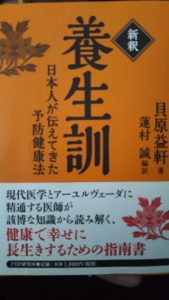

今日は午前中に訪問鍼灸を終わらせて久し振りに札幌へ行き、本屋さん巡りをしてました。

頭皮鍼、耳鍼に関する詳しい本を見つけたので、以前学んだことを思い返しながら読んでいこうと思います(p*’∀`*q)

さて、今日は『鬚髮禿落候』です

鬚髪(しゅはつ?)、(あご)ひげ+かみ が 禿落(はげおちる) 症状のことです

<原文>

足少陽膽之經也、其榮在鬚、足少陰腎之經也、其華在髮、衛任之脈、爲十二經之海、謂之血海、其別經上唇口、若血盛則榮於頭髮、故鬚髮美、若血氣衰弱、經脈虚竭、不能榮潤、故鬚髮禿落

養生方云、熱食汗出、勿湯風、令髮墮落、(其湯熨鍼石、別有正方、補養宣導、今附於後)

()部分は本の記載なし

養生方云、欲理髮、向王地、既櫛髮之始、而微咒曰、泥丸玄華、保精長存、左爲隱月、右爲日根、六合清煉、百神受恩、呪畢、嚥唾三過、能常行之、髮不落而生

又云、當數易櫛、櫛之取多、不得使痛、亦可令侍者櫛、取多、血液不滯、髮根常牢

<書下し文、自分でやっているので間違いがあります>

足の少陽は胆の経なり、それは髭(あごひげ)を栄える、足の少陰は腎の経なり、その華は髪にあり、衝任の脈、十二経の海の為、之(これ)を血海と謂う(いう)、その別経は口唇の上、もし、血盛んなればすなわち頭髪は栄える、故に髭髪は美しい、もし、血気衰弱すれば、経脈虚虧(きょき)し、栄潤あたわず、故に髭髪禿げ落ちる

養生方に云(い)う、熱いもの食べ汗出て、湯風勿(なか)れ、髪堕落せしむ、

養生方に云う、理髪を欲する、王地を向き、櫛髪のはじめに、微(かすか)に咒(のろ)いを曰う、(呪文は)「泥丸玄華、保精長存、左爲隱月、右爲日根、六合清煉、百神受恩」、咒畢(おわ)んぬ、唾三過嚥む、常に之れを行えば、髪落ちず生える

又云う、當(まさ)に数度櫛く易く、櫛の多く取り、痛を得ず、亦(また)侍者櫛すべき、多く取る、血液滞らず、髪根常に牢す

<通訳>

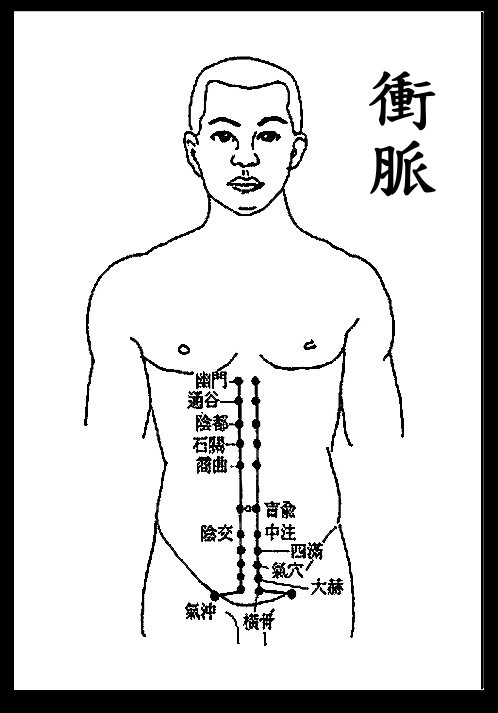

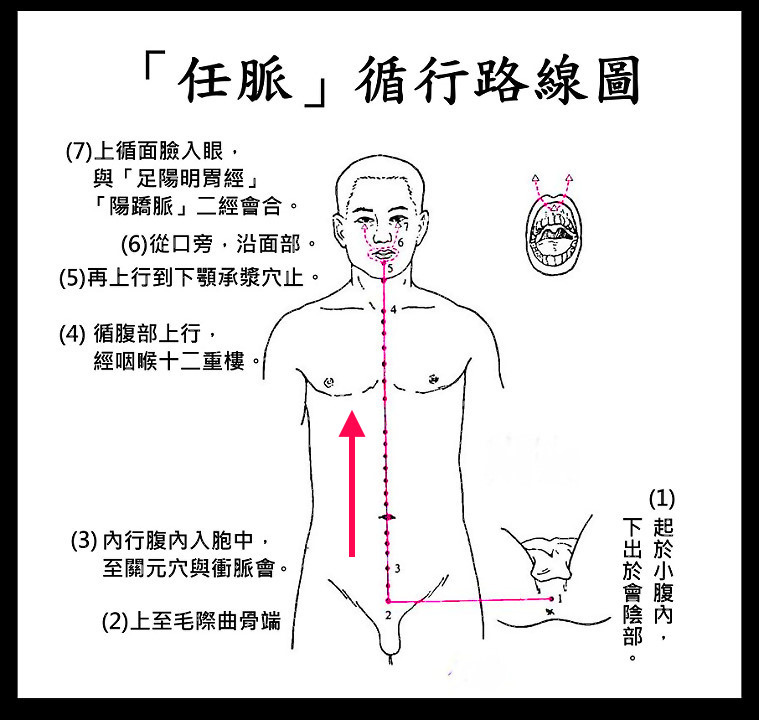

足の少陽は胆の経脈であり、その精気は鬚(あごひげ)を栄えさせる。足の少陰は腎の経脈であり、その精気は髪を栄えさせる。衝脈、任脈の二脈は十二経脈の海であり、血海と称され、その別絡は口唇に絡する。したがって諸経脈の気血が充盛していれば鬚髪を滋養することができるので鬚髪は光沢があって美しい、もし、血気が衰弱すれば経脈が虚虧(きょき)して鬚髪を栄養することができなくなり禿げ落ちるようになる。

養生方に云う、熱いものを食べて汗が出ている時に風に当たるべきでない、もしそうすれば頭髪が脱け落ちるであろう。

養生方に云う、調髪する時には東方を向いて坐り、櫛けずり始めるにあたって小声で呪文を称えるべきである。その呪文は「泥丸玄華、保精長存、左爲隱月、右爲日根、六合清煉、百神受恩」と称えるとよい。呪文を称え終わったら3回唾液を飲み込む。調髪の際にいつもこれを行えば頭髪はよく生えて脱け落ちることがない。

又云う、頭髪を梳くには櫛をたくさんとり易えながら何度も梳くことによって頭部の血流は停滞することなく、毛根は常に堅牢である。

<考察>

どなたか書下し文を教えていただけると助かります(´д`;)、難しいですね

腎は髪に関連していることは知っていましたが、鬚(あごひげ)が胆と関連しているのは初めてでした。腎、胆、衝脈、任脈が充実していると鬚と髪が滋養できると記載してますね

養生として、気をつけたほうがいい事ややったほうがいいことが記載されていますね

熱いものを食べて汗かいている時、けっこう風にあたりにいってるかも(汗)

養生で呪文もあるのははじめて知りました└(゚ロ゚;)┘「泥丸玄華、保精長存、左爲隱月、右爲日根、六合清煉、百神受恩」 う~ん、どういう意味なんでしょうね

昔からブラッシングの大事さも記載していますね

いまとなっては当たり前のことですが、その起源になりえることが記載しているのも感動ですヽ(* ‘ー’)ノ

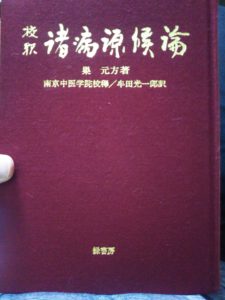

「参考文献」

東洋医学概論 公益社団法人東洋療法学校協会 編 教科書執筆小委員会 著

講釈 諸病源候論 巣 元方 著 牟田 光一郎 訳