こんばんは、はりきゅう速水です

秋になると精神的に落ち着いてきたりします、落ち着くぐらいならいいですが、余計へこんだりして不安になりやすくなったりします

今回は、「神経、及び脳、脊髄系の病気に対する手当て法① 神経痛、うつ病、不眠篇」になります

※その前に、「#101手当てするにあたって」を読んでいただくとより分かりやすいです

主に、「 家庭でできる 自然療法 誰でもできる食事と手当法 」から手当法のことを記載しています。ただ、これを必ずやればよいというわけではなく、まずは自分でできることを探してみてください。いきなり手当てや食べ物改善しようとしてもハードルが高く、挫折しやすいと思います(私は、この本を読んで、ためになるなぁと思いつつ、達成するのはむずかしいと思っています)

では、ここからです

① 神経痛の場合

・坐骨神経痛、肋間神経痛、顔面神経痛など痛む場所によって名称がちがいますが、みな同じです。これは神経の筋が痛むといいますが、神経そのものは腫れも化膿もない。どうして痛むのか現代医学ではわからない。神経は老化しないので、治しようがない病気の一つです。

・神経身体医学の方では、他人を批判する気持ちが強く、好き嫌いの激しい人に神経系統の病気が多いという。信頼したとなると絶対に信じる。しかし、批判力が強いから一度信頼してもまたすぐ信頼できなくなる。こうして心の中で他人を審判し痛めつける。しかし、神経痛の人は頭がいいから常に考え理屈が多い。一つの療法に専心するけれどもすぐ新しいもに変えたがる傾向があると精神医学者は言います。

・これから紹介する諸療法の中から、選んで実行し続けてください。神経痛になるような人は頭がいいので常に緊張しています。迂闊なことはしゃべらない、お腹に溜めておくことが多いので便秘がちで自家中毒を起こします。気持ちをゆったりもって少しボヤっとする位がいいです。

・食物での大きな原因は、白米偏重や白砂糖、甘い菓子類の食べ過ぎ等でビタミンB1とミネラルの慢性的不足です。お酒の飲みすぎもビタミンB1を消費するので気をつけてください。

・食べ物:はと麦粉ともち米粉をまぜた団子をつくり、みそ汁に入れて毎日食べるとよい。はと麦は神経痛の薬です。ごまはカルシウムがたくさん含まれているので神経の過敏性をなくし、炎症をなおしますから努めて食べるとよいです。大根おろしに一度煮た立ててさましたごま油をまぜて、しょうゆをさして食べるとよい。努めて、玄米菜食の自然食をよく嚙んで食事をするとよくなります。動物性は小魚や白身の魚などにして肉食は努めて控えたほうがいいです。お腹を軽くすることが第一です。こんにゃく、おから、ごぼう、海藻などたべ、便通をよくしましょう。

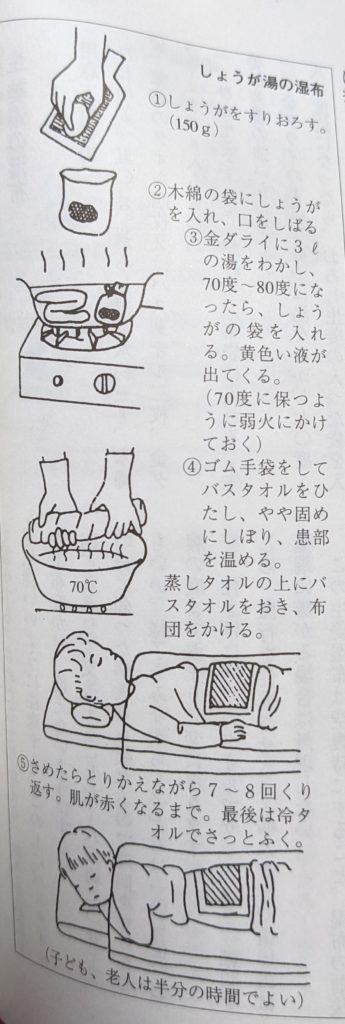

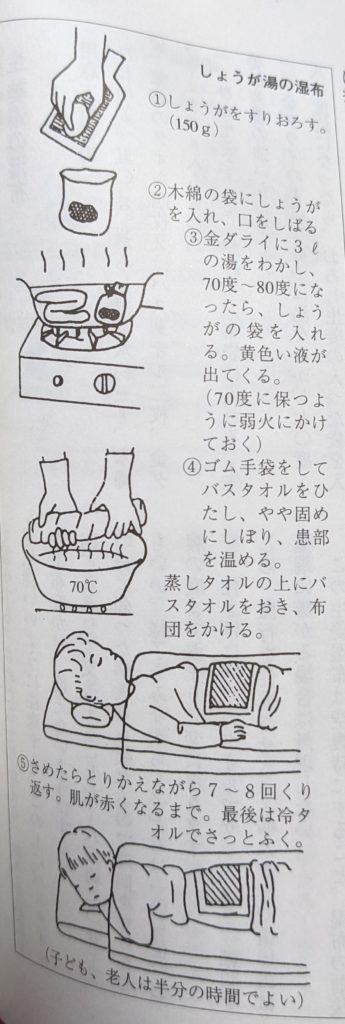

・手当法:痛むときは生姜湯の湿布※1をします。神経痛は肝臓、腹、腰が大切です。痛むところと関係ないようですが、重要なポイントです。よく蒸して血行がよくなったら、痛むところに芋パスタ又はビワの葉パスタ※2を貼っておきます。また梅酢か梅干しの果肉を紙又はガーゼにのばしてあるのもよく痛みをとります。これ等は貼った上に油紙のようなものをおき、動かないようにしてしばっておきます。夜休むときなどが一番よい。また、肝、腎、脾のこんにゃく湿布も効果があるので併用するとよい。

↑ ※1 生姜湯の湿布

↑ ※2 ビワの葉パスタ

・入浴の注意:入浴は避けた方がよい。あとで一層痛むので全浴はいけませんが、腰湯や足浴などの部分浴なら治療になります。一般に弱い人は長湯は禁物です。よく漢方薬などいれて薬湯をしますが、これ等はアルカリ性物質で、体内の酸性物質が湯の中のアルカリ性物質を通してイオン交換作用しますので、酸性物質が体外に排泄されます。若い人たちが入った湯は新湯とちがってミネラル分がはいってやわらかくなっていますから、病弱物はあとに入るのがよい。それも全浴でなく少し熱めの湯に足だけとか、腰まで入れて汗が出るほど入って部分浴をします。

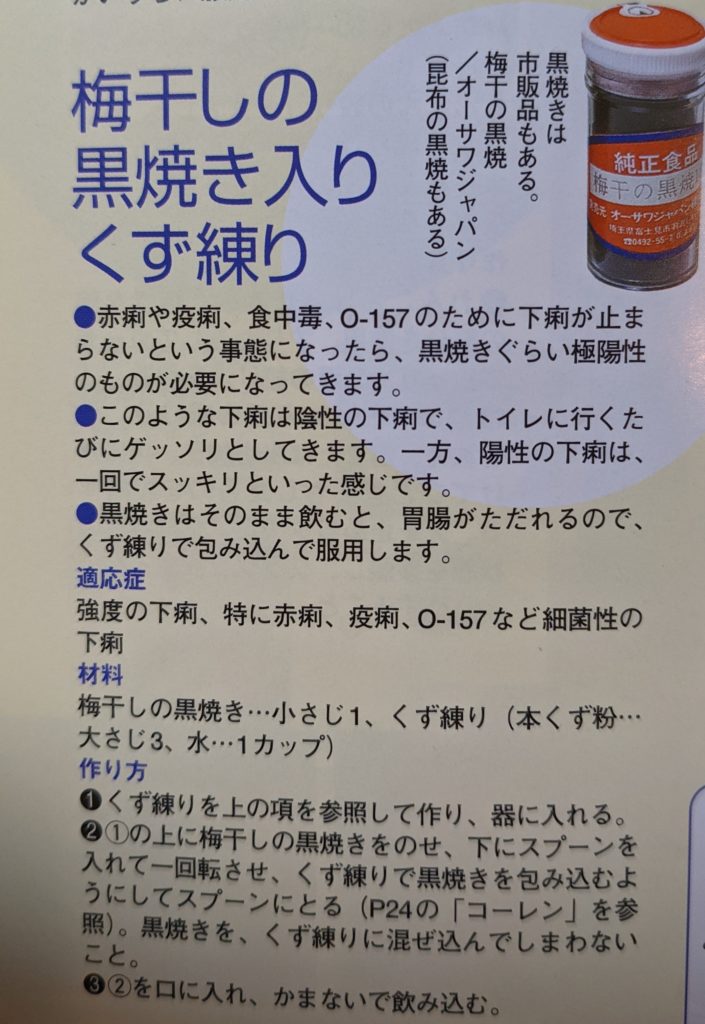

・食薬:梅肉エキス、梅干の黒焼き、酵素、エゾウコギエキス、ビワ葉エッセンス

② うつ病の場合

・不平・不満が原因で、神経症と同じように内向的な性格の人に多い。野外スポーツができなければ、毎日、雨でも風でも、賑やかな場所を二時間以上歩くことが有効。人の多いところなら自然と身なり態度をキチンとせねばならぬがこれが良いのです。自己の周囲に鏡を多くかけて、常に自分の姿が自分の目に映るようにするとよい。

・れんこんとよもぎを煎じて茶がわりに飲ませた。れんこんがゆ、しそ、うどもよい。

③ 不眠の場合

・不眠の癖のある方はまず、心の平安のため精神的栄養をとること。例えば心の安定ができる精神修行(座禅など)をするとよい。また、食べないと体力がつかないなどと思って、のべつまくなしつめこむと、胃腸は疲れる。その時は胃腸だけでなく肝、腎、脾も共に疲れています。また、夜遅く食べたりしてお腹につめこんだまま眠ると、夢ばかりみて眠れなくなったり、浅い眠りで朝の目覚めがよくない。ことに胃腸の弱い人は食べてから三時間位してねると、眠りも深くぐっすりねるのですっきりめざめる。食べてばかりいて運動もせずためこむのは、不眠のもとになりやすい。胃腸、痔、盲腸はじめ、内臓の病のもとはこれになる。お腹にたくさん入れると、自律神経は消化のために働くので休めない。体は休んでも頭は働かされるので浅い眠りとなる。夜までに消化して安眠できるような生活をする。

・食事法:玄米の自然食をして、よく噛むことをすすめる。玄米の中には、ガンマーオリザノールという成分があって、自律神経の中枢機能を調整する作用があり、精神の安定や内分泌の働きの調整などもしますから、玄米を正しく食べていれ(ゴマをすりつぶしてよく嚙むこと)ば不眠症は解消される。生玉ねぎを毎食少しずつたべる。薄切りして、酢と紅花油をふりかけ、サラダのように食べるとよい。かぼちゃの種を炒って食べるとよい。ネギの白根を切り、みそをつけて食べるのもよい。常にみそ汁の中にねぎと玄米餅を焼いて入れて食べるとよい。

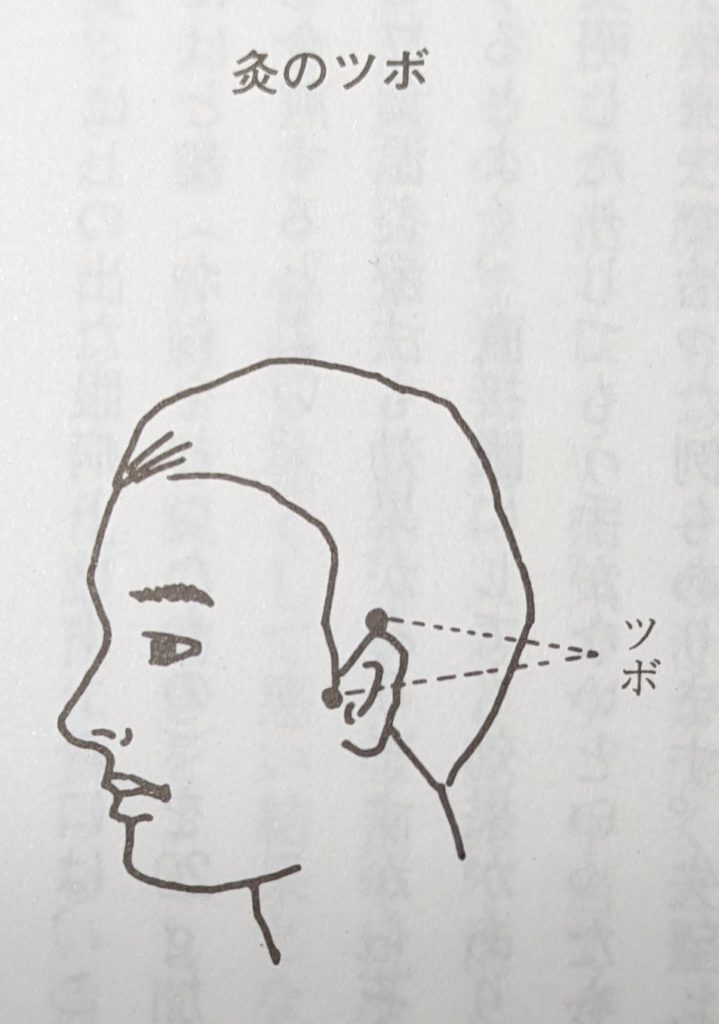

・手当法:肝、腎、脾のこんにゃく湿布をする。根気よく一日に1~2回。ビワの葉温灸もよい。寝る前に足浴して、湯で顔を洗い、前頭部を温めるとよい。

今回はここまです。②、③はあっさりしてますが、まずは①の神経痛はよく読んでみるのがおすすめです。ただ、これをしなきゃいけないというわけではないので、焦らないでくださいませ。①~③で共通して言えることは心のゆとりをもつことです。

「参考文献」

家庭でできる 自然療法 誰でもできる食事と手当法 東城百合子 著

一慧の穀菜食 手当て法 大森一慧 著 大森英櫻 監修

からだの自然治癒力をひきだす食事と手当て 新訂版 大森一慧 著

![]()

![]()